はじめに

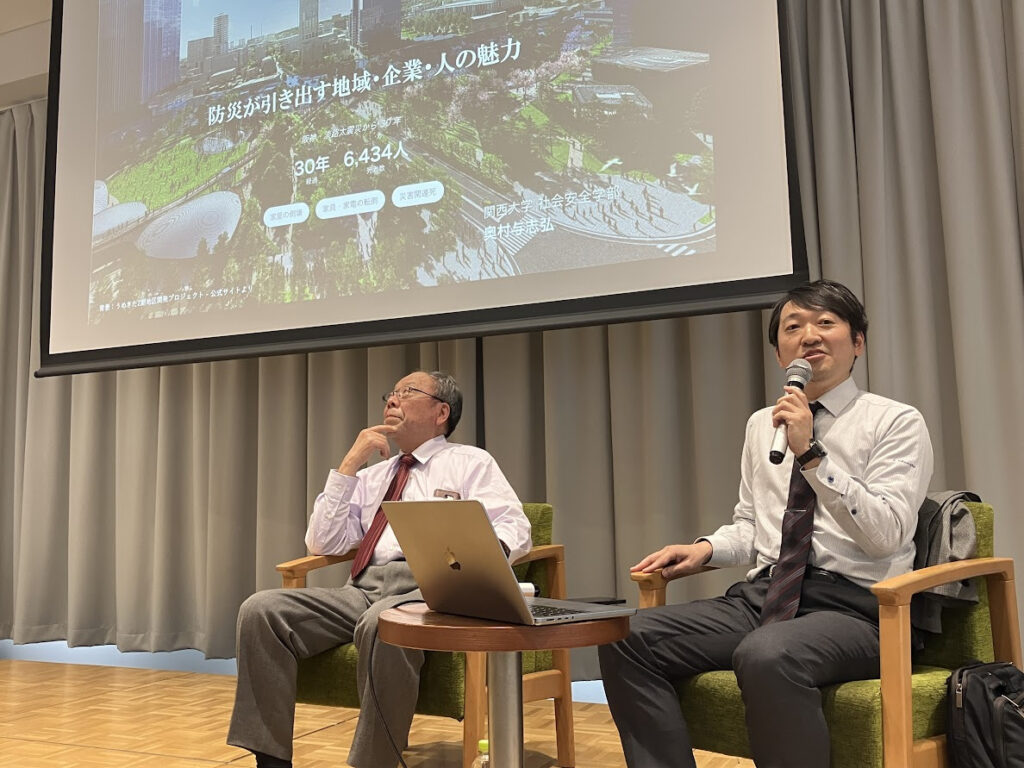

2025年4月に開催された「うめだ防災フェスin関西大学梅田キャンパス」において、ファシリテーターを務めました一般社団法人うめらく代表理事/株式会社ippoの山田摩利子です。当日のトークセッションや共有された知見、そして私自身の問題提起と、今の梅田地域の防災の課題と、今後の取り組みについてまとめました。

イベント概要

イベント名:うめだ防災フェスin関西大学梅田キャンパス

開催場所:関西大学 梅田キャンパス(KANDAI Me RISE)

主催・協力:関西大学梅田キャンパス・うめだ南トラ研究会 他

形式:トークセッション・展示・体験型イベント

トークセッションのポイント

小澤名誉教授のご発言

防災は行政や企業だけの課題ではなく、私たち市民一人ひとりの課題であるという強いメッセージが発信されました。「誰かがやってくれている」ではなく、「自分ごと」として取り組む必要性が改めて問われました。

奥村教授のご提言

奥村教授は、防災をネガティブに捉えるのではなく、課題をビジネスのチャンスと見立て、日常が止まらないしなやかなまちづくりへと活かすべきだとご提言されました。

私からの話題提供

中津南地域の現状からみる「地域防災について」

私たちが実際に避難所運営訓練を行っているのは、大阪市北区・中津南地域にある「大阪YMCAインターナショナルスクール」を拠点とした避難所です。梅田のすぐ北西に位置するこの地域では、統計上、町会加入率は20%を超えているものの、実質的な参加率は10%未満にとどまっています。

周辺にはメトロ中津駅を中心に、現在4棟(建築中含む)のタワーマンションが建ち並び、高齢者の割合は約30%、そのうち半数が独居という状況です。さらに、防災組織を担う町会役員の高齢化や担い手不足といった課題も深刻です。

これは中津に限った話ではなく、日本全国の都市部に共通する「地域防災の限界」を象徴していると感じます。都市の多様化や人間関係の希薄化が進むなかで、これまでのような「町内会ベース」の防災モデルだけでは対応しきれない現実があります。だからこそ、ここ中津での課題を丁寧に見つめ、共有していくことが、未来の都市防災のあり方を探る一歩になると考え、地域防災の事例として話題提供させていただきました。

地域防災の限界と課題

中津南地域では、うめらくが防災組織のオーガナイザーとして関わり、学校、行政、地域の窓口を務め、イベント時には、企業からの協賛や協力を得て運営していて今年で3年目を迎えました。(個人的には、中津地域の福祉コーディネーターとして勤務していた4年を入れると通算7年、地域防災に深く関わっています。)

実際に地域防災に取り組んでみて、現在の地域防災教育や訓練だけでは限界があると感じていることも共有させていただきました。また、形式的な参加ではなく、実質的な対話や関与を引き出す仕組みが求められていて、地域内外からももっとたくさんのアイディアや協力者を求めたいこともお話させていただきました。

グラングリーン大阪の課題と可能性

現在話題の「グラングリーン大阪」にある公園は、都市型防災公園として注目されているものの、実際にどのような防災機能が備わり、誰がどのように運用するのかを把握している地域防災の関係者は少ない状況(おそらく皆無)です。当研究会の先生方にもお聞きしましたが、先生方もご存じではありませんでした。都市型に見られる課題は、ハードはあってもソフトが備わっていない。つまり、よいものはあっても使いこなせない、使える人がいないという現状の課題があることも指摘させていただきました。うめきた2期暫定利用事業の時より申しておりますが、地域資源は地域住民が中心となり活かしてこそ日常も非常時も活用できるのではないかと思います。

グラングリーンや、関大梅田キャンパスのある梅田一帯は、行政管轄では「梅田東地域」といいます。会場には、梅田東地域の茶屋町の町会長でもあり、梅田東地域社会福祉協議会(福祉や防災やまちづくりに取り組む組織)の原会長もお見えでしたのでご意見をいただきました。

原会長「現在は、地域の方の集うコミュニティ会館も建替えのため別の場所に移動しています。建て替え後、3Fにコミュニティルームが出来る予定で、そこが地域住民の避難所になるということですが、その場所でよいのか?(助言ください)」

奥村教授「実際に、1Fがいいのか3Fがよいのかどこに避難するがいいのかは、災害の種類、度合いによっても異なるので一概には言えませんが、関係者同士が合意形成して決めていくことがベストです」

梅田一帯は、流動人口の割には、避難場所は少なく、行政が指定する避難所や津波避難ビルもほとんどありません。世界第4位の乗降客数を誇る大阪梅田が災害時にどう対応できるのか、根本的な議論と備えが急務で、隣町で暮らす私たちにも影響すると考えています。今日のトークセッションではファシリテーターという立場ではありますが、市民側の立場としても梅田の住民の方と防災について話せたことは、新しい地域防災への第1歩であったと感じました。

都市のインフラ整備と事前復興

梅田では、すでに整備された地下通路や陸橋なども、法律の範囲内での対応にとどまり、「災害時に活かせる」「復興にも役立つ」まちづくりにはなっていないとのご指摘もありました。

まちの価値は「命があってこそ」。これからは、経済的な利益だけではなく、人を中心としたまちづくりが必要であることを企業のまちづくりする方にもご理解いただき、それこそが持続可能なまちの魅力につながるのだと強くメッセージを送りたいと思います。

「市民もこの研究会に関われるのか?」

セッションの終盤に問いを投げかけました。奥村教授からは、「今こうして話している。それこそもう研究会に関わっていることになります」と温かいお言葉をいただきました。

今後の取り組みについて

関わっている気になって終わってしまわないように、私は今後も積極的に隣町の梅田の地域防災にも働きかけを続けてまいります。防災を通じて命を守り、未来を創る。そのために、企業・行政・地域・外来者も含め、誰も命を落とすことがないよう、持続可能な都市型防災を目指していきたいと思います。

最後に

現在私が読んでいる『ビジネスの限界はアートで超えろ!』という書籍の中に、「サイエンス、テクノロジー、デザイン、アートの融合」や「アートによって0→1が生まれる」といった考え方が紹介され、大変刺激を受けています。その中でも、「言語化できなければ課題は共有されず、解決策にもたどり着けない」という紹介文があり、深く共感しました。

「空気を読む」という文化は、日本人の美徳でもありますが、防災のように困難で複雑なテーマにおいては、むしろ“言葉にして語り合うこと”“対話を積み重ねること”が欠かせないと、この本を読みながら感じました。

実際、災害を経験された方々の中には、当時のことを語ることが心の負担になるという方も多くいらっしゃいます。それでも、語り、共有することが未来への備えになり、未来に生きる子どもたちも含めた多くの命を守る力になるのだと思います。

日本の防災対策が遅れをとっている背景には、この「言語化の不足」があるのではないかと感じています。怖いもの、面倒なものは後回しにしてしまいがちですが、海外では当たり前とされている「言語化なくしてカタチにできない」という考え方を、私たちも積極的に取り入れ、地域社会の中で、企業、行政、教育機関、住民とともに課題を共有し、よりしなやかで強いまちづくりを進めていきたいと考えています。

ちなみに、本の著者「増村岳史氏によるワークショップ」が、大阪・中之島で4月25日(金)参加費:無料で開催されます。ご興味ある方はぜひ!

学術×アート×ビジネスのイノベーターが集う!大阪大学発祥の地に誕生する共創拠点オープニングイベント3Days | 大阪大学フォーサイト株式会社

文:山田摩利子